NASCARレース本戦中の脳波・心拍・加速度測定で古賀選手の集中力の秘密が明らかに!

2024年11月8日、アメリカ アリゾナ州フェニックスで開催されたNASCAR Arca Menards Westで、レース中の古賀選手の脳波計測を行い、彼の驚異的な集中力とその変化が明らかになりました。また、今回は脳波だけでなく、新たに、加速度や心拍も計測し体にかかる負荷やその影響度を調査しました。

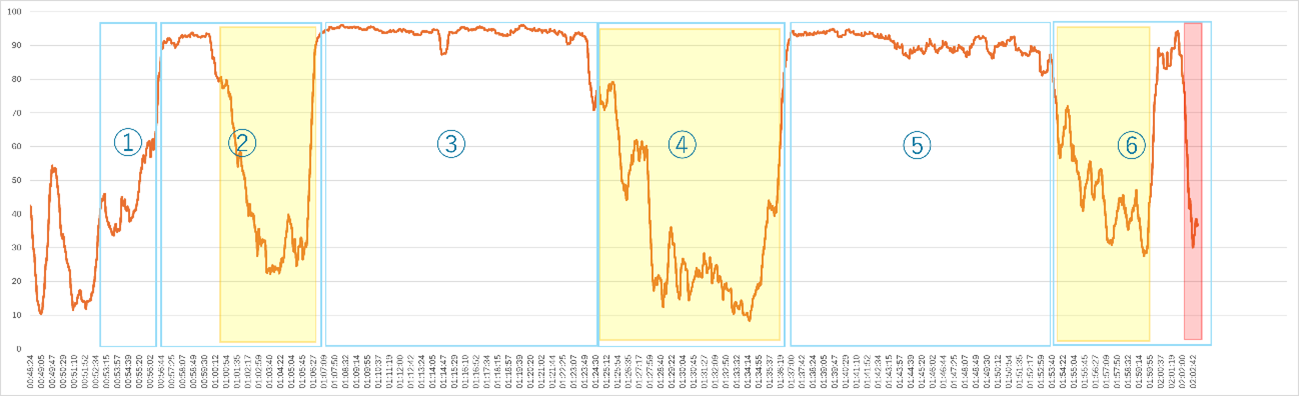

脳波計測結果(全体)

今回のレースでは、前回のソノマと同様にシール型脳波計を使用し、レース本戦中に取得した古賀選手の脳波から集中力をスコア化しました。後日レースのイベントおよび古賀選手の記憶を照らし合わせて以下のような結果が確認されました。

結論

1、2については前回のソノマレースと同じ結果を、3については今回新たな計測結果として確認することができました。

1.高速走行時の集中力維持高速で周回を重ねる際に高い集中力を維持する傾向が確認されました。

2.イエローフラッグ時の集中力低下

イエローフラッグ発生時には集中力が低下し、解除後の再スタート時には集中力が上昇する傾向が見られました。

3.ターン4直後の脳活性化

ターン4を抜けた場面で脳の左半球が活性化し、状況判断や危険回避能力が向上していることが確認されました。

以下、各ポイント詳細①~⑥

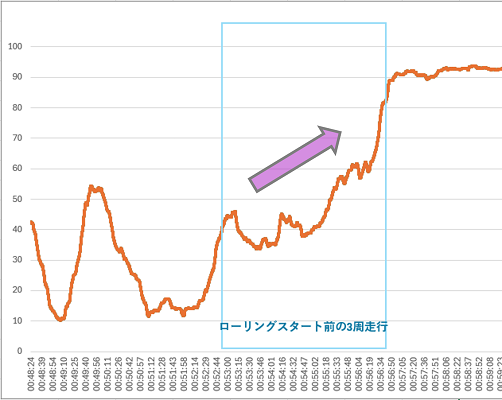

①ローリングスタート前(11:41-11:44)

車両がトラックに出て最初のローリングスタート前の3周走行で古賀選手の集中力が徐々に上昇していく様子が見られました。

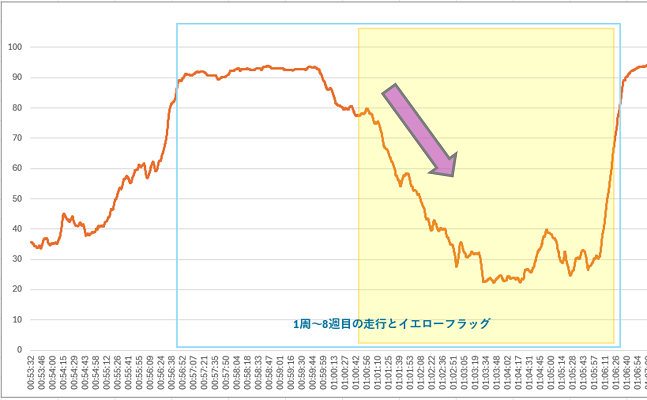

②最初のイエローフラッグ(11:48-11:54)

最初8周は順調に走行していましたが、#71がTURN1付近でスピンし、左リアタイヤがバーストするアクシデントによりイエローフラッグが発生しました。この際、古賀選手の集中力が低下しているのが分かります。

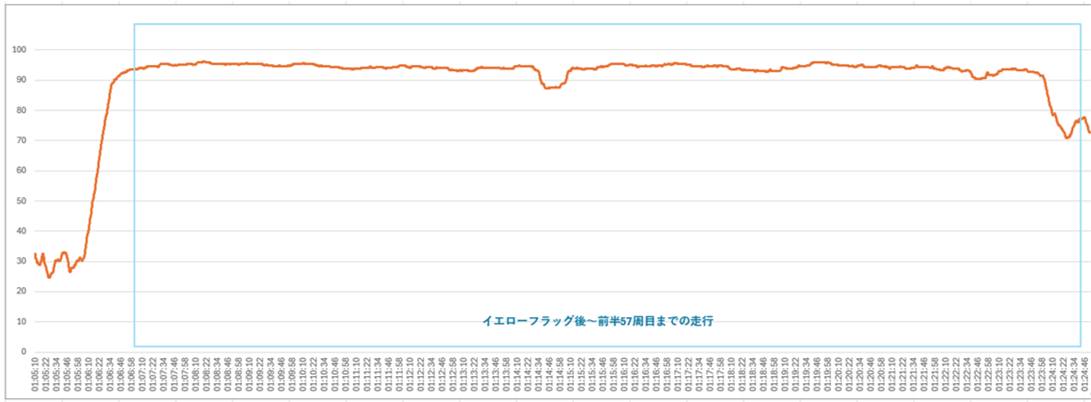

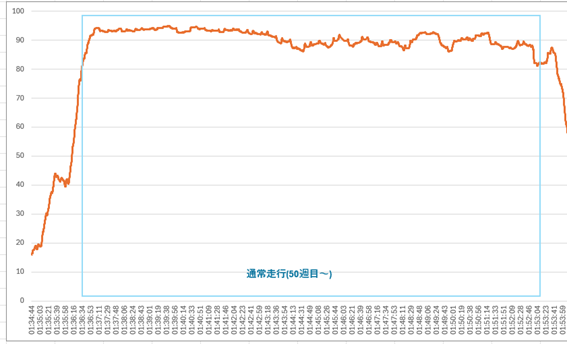

③通常走行時(11:54-12:12)

イエローフラッグ解除後、高速域(約300km/h)で走行中は一貫して高い集中力を維持しており、18周目で当日最高スコア96を記録しました。

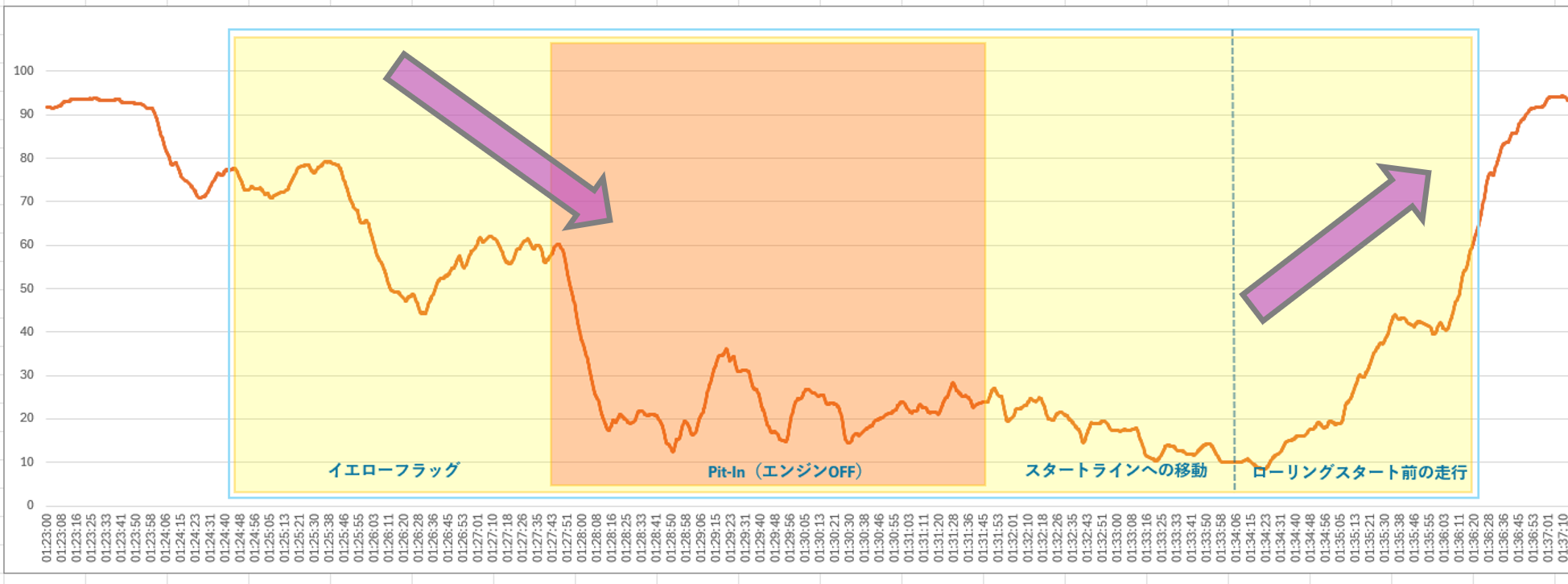

④2度目のイエローフラッグとピットイン (12:12-12:24)

50周を走ったところでイエローフラッグが発生し、そのままピットインへ入るまで集中力は下がり続けました。ピットで5分間のブレイクを挟み、トラックに戻っていく中で集中力を上げて準備していた様子がうかがえます。

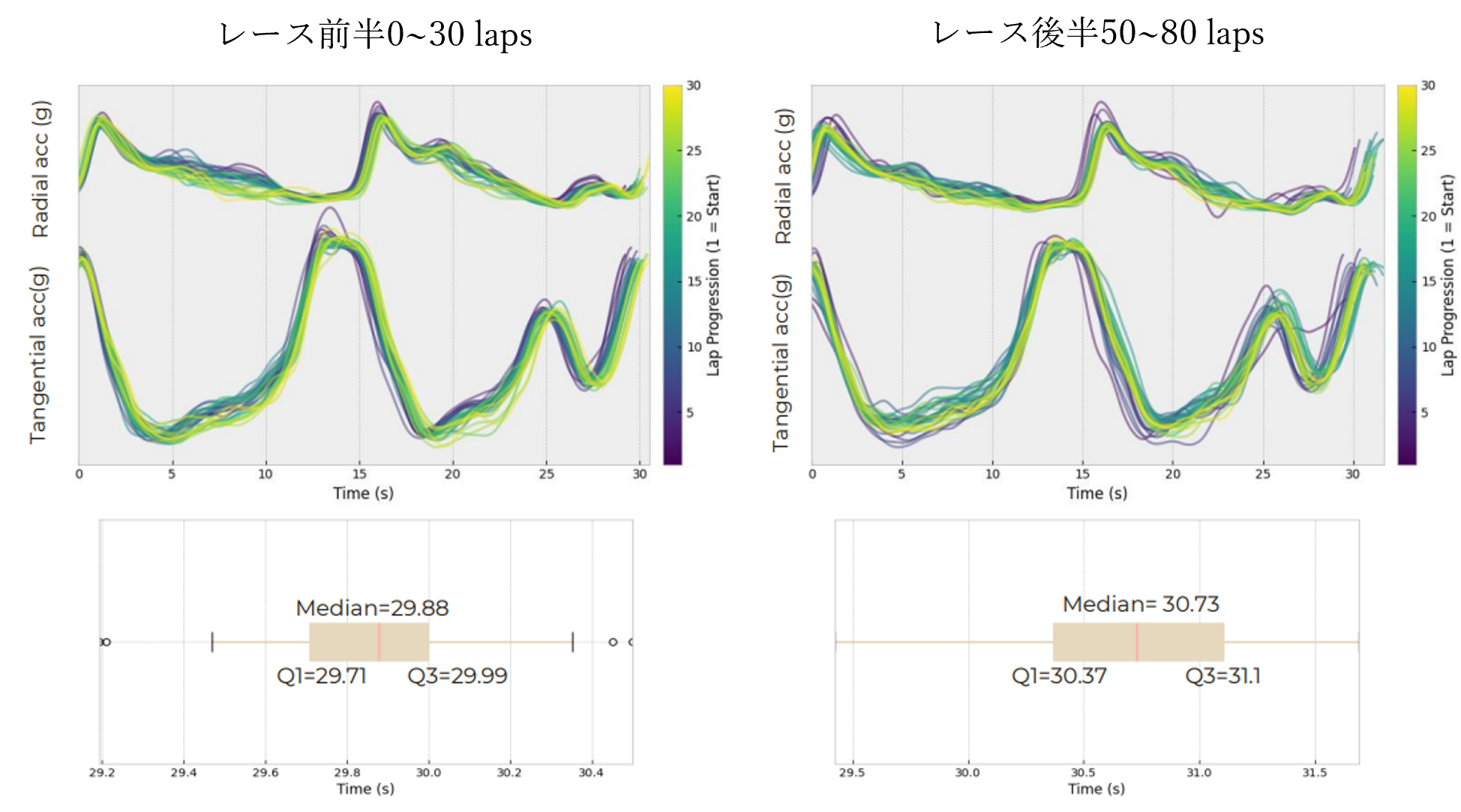

⑤50周~92周目(12:24-12:41)

後半50周では細かな集中力の乱れが見られたものの、古賀選手は「リスクを取って全開走行した」と語り、その背景には体全体への負担が影響していた可能性があります。

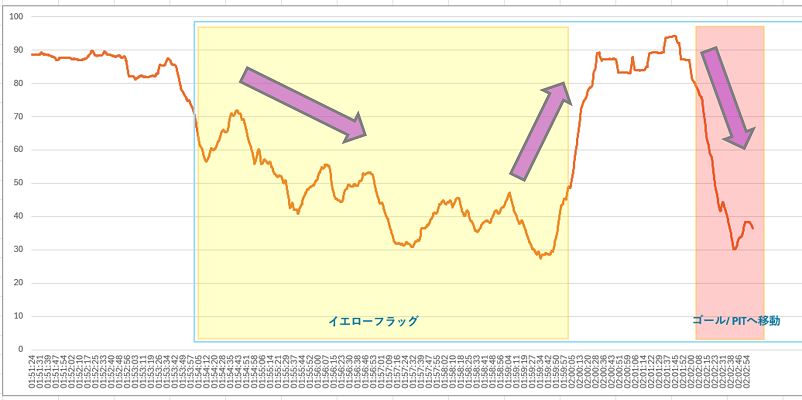

⑥最後のイエローフラッグ~ゴール(12:41-12:50)

92周目でイエローフラッグ発生。6分間のブレイクの中で集中力は70から30へ低下し、その後ラスト8週走行する中で再び高水準に戻り無事ゴールしました。

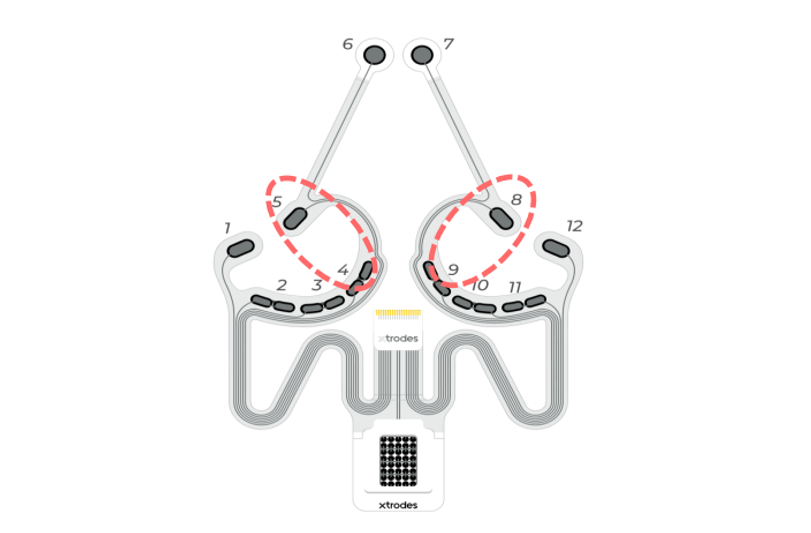

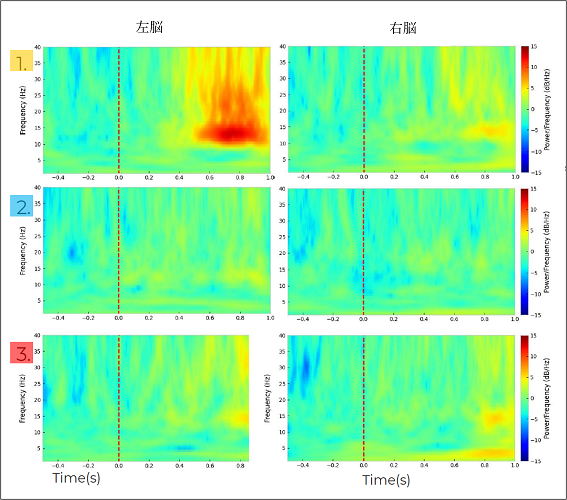

コーナーごとの脳活動の調査

今回新たな取り組みとして、コーナーごとの脳反応の特徴を取る試みを実施したところ、TURN4を抜けたあたりで、左半球の脳波がアルファおよびベータ帯域の範囲で大きく活性化していることが分かりました。当該部位の活性化は感覚運動制御と集中力制御の発揮を意味することが過去の論文*でも示唆されており、状況判断や危険回避能力が向上している状態、つまり安全かつ効率的な運転操作を支える機能がTARN4直後で最も働いている状態であると推測できます。

*参考文献

1.池西 俊仁(東京農工大学 大学院工学府)(2014年3月)

『前方車両に対するドライバの運転操作時の脳波解析と脳内電流源推定手法を用いた運転操作意図の推定に関する研究』博士学位論文、東京農工大学 大学院工学府

https://core.ac.uk/download/pdf/236111607.pdf

2.原中 喜源・石合 嘉紀・栗原 亮(2010年3月)

『サーキットを運転中の前頭前野の脳波活動の1例』

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsaeronbun/41/2/41_2_551/_pdf/-char/ja

補足-①力学的分析

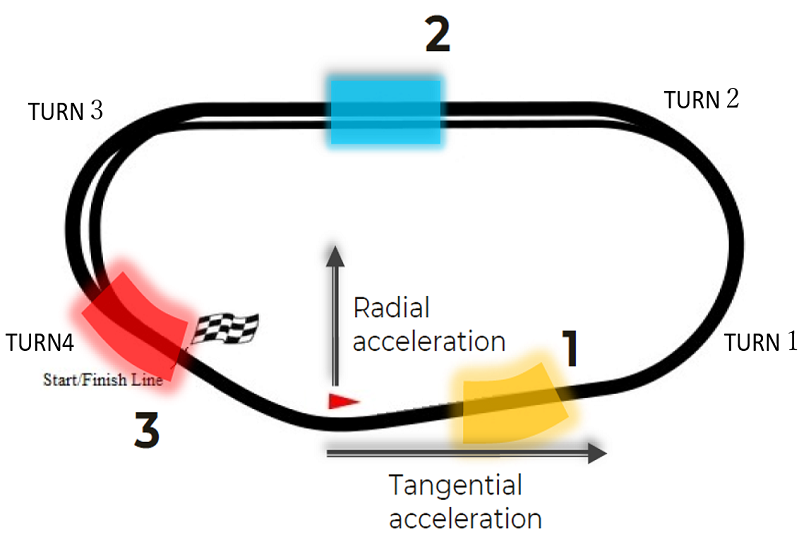

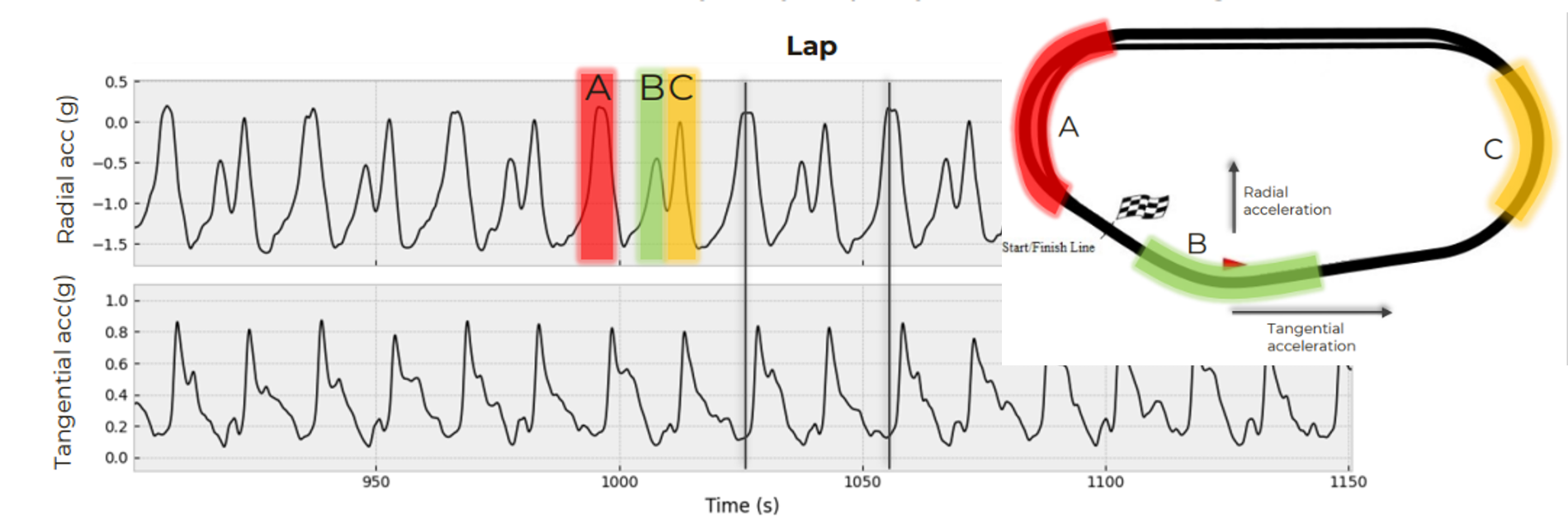

古賀選手の車両の動きや身体への負担のようなダイナミクスを解析する為の手法の一つとして、脳波計に付属しているIMU(慣性計測装置)を用いて接線加速度 (Tangential Acceleration/[g])と半径方向加速度 (Radial Acceleration/[g])の計測を試みました。

※接線加速度は速さの変化を、半径方向加速度は進行方向の変化をそれぞれ表します。

計測の結果、TURN3~TURN4にあたるA区間において半径方向加速度が最も大きな変化を示しており、身体にかかる負荷が最も高いことを示しました。

さらに周回ごとの数値を分析することで、古賀選手の運転がどのように変化していたのかを測定しました。特にレース直後のふりかえりで古賀選手が「51周目はブレーキがロックして滑り出したので恐怖を感じた。」と言っていた様子を加速度データでも捉えており、本計測手法が特定のイベントを検出する手法として有効である可能性を見出しました。

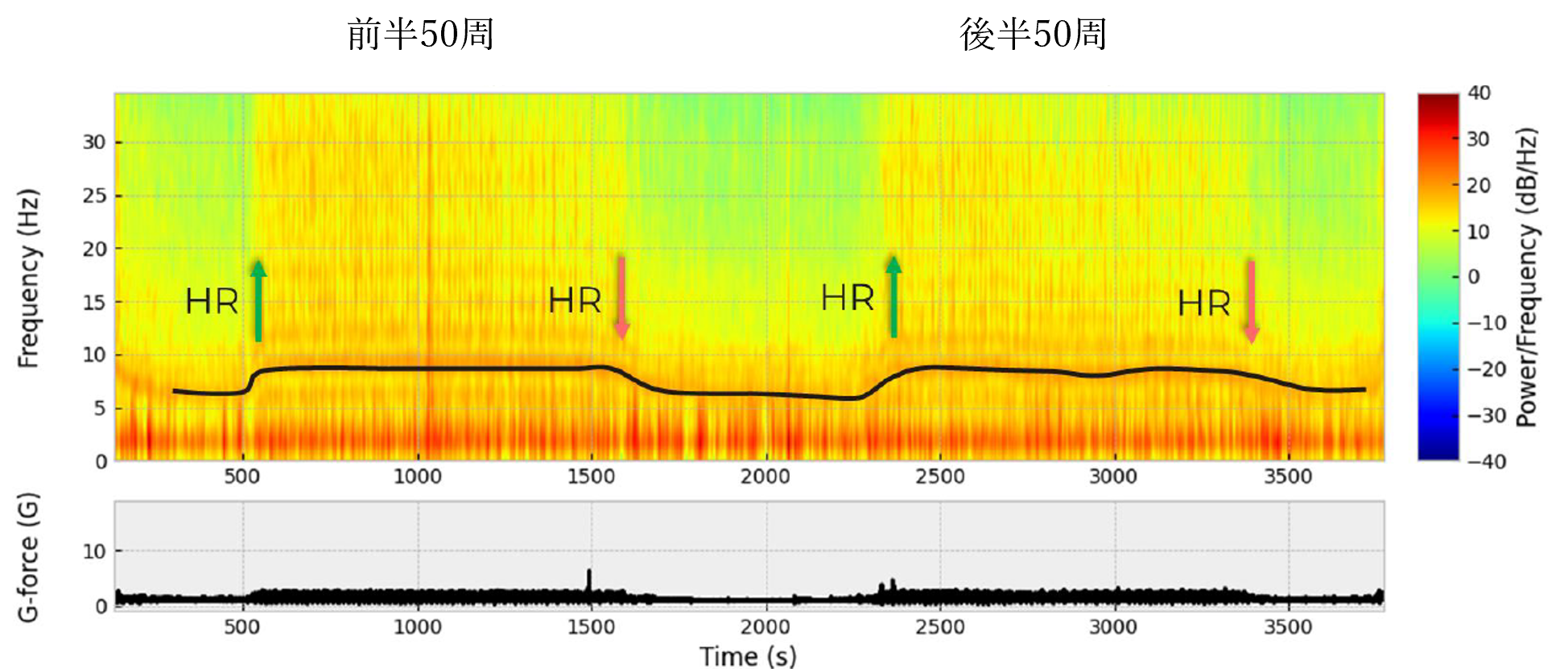

補足-②心拍計測

レース中の心拍[dB/Hz]と重力加速度[g]の比較をしたところ、身体への負担が高いレース走行中は心拍数が高い状態であり、一方でブレイク中は心拍変動が低い状態であることが見て取れました。

未来のモビリティへの活用期待

前回のSONOMAに続きNASCARレース中の古賀選手の脳波測定を行った結果、想定以上のデータを取ることが出来ました。今回の計測結果は、ドライバー個人の能力だけでなく、安全性や効率性を追求する未来の車両設計にも寄与する可能性を秘めています。

弊社は今後も古賀選手との協力を通じて、脳波データを活用した技術開発を進めていく予定です。

古賀選手コメント

今回は、周りの選手のエンジンにはインジェクターが積まれている中、古賀選手の車のみがキャブレターを積んでおり、コーナー後のストレートで離されることへのフラストレーションを感じたレースでした。

まとめ

マクニカは、昨年に引き続き2025年もNASCARドライバー古賀琢麻選手のスポンサーをしてまいります。

2024年の2回に渡る本戦レース中の脳波計測から得た学びを活かして、2025年も更なるデータ取得と分析に向けて進んでいきたいと考えております。

無料デモンストレーション

脳波をベースにした「客観的なコンテンツ評価」とは?

脳波ベースにした人間の無意識下の感情、認知状態を可視化してみたい

不明なことが多いかと思いますので、まずは脳波を測定してどんなものか体験してみませんか?

実際に測定後、今までの私たちの活動でのAIの活用事例を交えながら、よりお客様の現場で脳波を使ったAIを活用していけるように

ご提案から、実装、運用までサポートさせていただきます。

資料ダウンロード

カタログ、ホワイトペーパーなどブレインテック関連の情報を記載しておりますので、詳細を知りたい方はこちらから資料をダウンロードしてください。

お問い合わせ

本記事に関してご質問などありましたら、以下よりお問い合わせください。